LA INTERPRETACIÓN

Autora: Andrea Moro

Vivimos, todos vivimos, con una señal que intenta incesantemente despertarnos. Si hay alguna violencia, ésta sería la violencia por excelencia: intentar no escucharla, no mirarla, no sentirla. Porque estamos atravesados por un mecanismo que se ocupa de intentar no decir lo que nos pasa, de ocultarlo, vivimos como si nada estuviera pasando y redoblamos este imposible de decir, hay cosas que es mejor no decirlas, guardarlas, negarlas, no verlas y por otra parte algo que se escapa finalmente para, algo decir. Miller, en su seminario: “La Fuga del sentido”, lo nombra como un “querer decir”, hay un querer decir, éste tiene una materialidad, la palabra en sí tiene la función de tener una voluntad de decir. La violencia a la que hago referencia, es la de no escuchar este querer decir, el analista se encuentra en posición de dar lugar y subrayar el momento en el que aparece el “querer decir”: “… nos manifestamos como no queriendo decir. El analista está allí para marcar que ese no querer decir es de todos modos un querer decir”. Cuántas veces habremos escuchado “no es que yo sea mala, sino que …”, “no es que me sienta culpable, es que…”, es que sí, ella se siente mala, él se siente culpable.

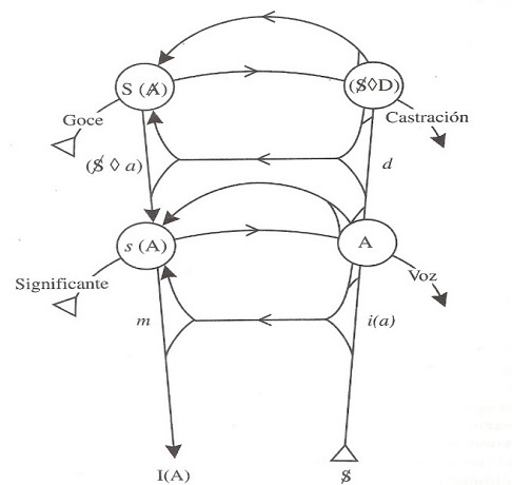

Más adelante del seminario, Miller decide agregar a este querer decir, el querer gozar. El querer gozar es la inclusión del goce en la palabra, o como Lacan la nombró: la apalabra, es colocar a la pulsión como el motor del ser hablante, no así al significante (La fuga del sentido, pág. 148). Es según Miller, un intento de Lacan de incluir al goce, “… nos percatamos de lo que se trataba en esta máquina que es el grafo del deseo,[…] otra tentativa de Lacan para estructurar la pulsión con el modelo de la comunicación intersubjetiva […], consistía, en el fondo, en hacer de la pulsión un modo de mensaje, una demanda sin sujeto” (La fuga del sentido, pág. 148).

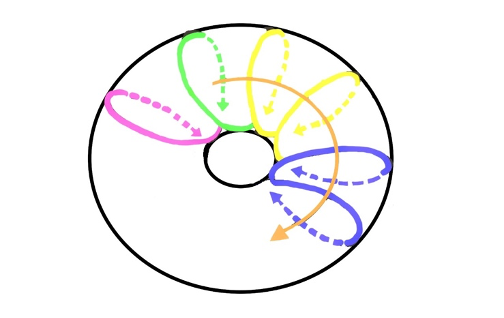

El discurso del analizante recorre cada circuito entre sus idas y vueltas, giran en redondo, ya que el sujeto, es tórico, la pulsión se desliza por orificios y circuitos. El hecho de que el analista debe comprometerse en el mayor silencio posible, es para que este discurso, en principio no sea una conversación, que no sea un “de a dos”, porque estamos en busca de la apalabra, la que no se encuentra en un diálogo de a dos, se encuentra en el monólogo “la apalabra es aquello en lo que se convierte la palabra cuando está dominada por la pulsión, y cuando no asegura la comunicación sino el goce” (La fuga del sentido, 2012, p. 151), en el maravilloso ejercicio del hablar y encontrarse con esas palabras, con ese lenguaje que es traumático en sí mismo. Este ejercicio del silencio, lo localizo como la regla fundamental de la interpretación en sí, sin olvidar el efecto que tiene en una sociedad que presiona constantemente para que todo se comunique, todo se informe, se muestre, guardar silencio sería una novedad, Byung-Chul Han, en “La desaparición de los rituales”, desarrolla la idea de que la lógica actual se sostiene sobre una presión a comunicar, pero sobre una comunicación plana, no profunda: “Como no podemos guardar silencio, tenemos que comunicarnos. O no podemos guardar silencio porque estamos sometidos a la presión para comunicar, a la presión para producir” (Byung-Chul, 2020) La inclusión de las redes sociales trajo una dinámica en la comunicación asombrosa. La temporalidad de las noticias es rapidísima, la conectividad global es inigualable, y esto da, en consecuencia, mayor libertad al lector, pero la calidad de la fuente de noticias suele ser relativa. Se visualiza la presión para comunicar, tanto del mundo exterior, como interior, revelando para los usuarios, lo insoportable del prójimo. No hay límites, y la opinión del otro resulta avasallante. Frente a este contexto, entrar en análisis, es poder utilizar una comunicación con otras coordenadas, es un lugar donde uno empieza a encontrarse con lo que su pulsión le comunica, en donde el analista está en posición más que de escuchar, de leer según nos dice Miller en “leer un síntoma”: “La lectura, el saber leer, consiste en mantener a distancia la palabra y el sentido que ella vehiculiza a partir de la escritura como fuera de sentido, como Anzeichen, como letra, a partir de su materialidad. Mientras que la palabra es siempre espiritual si puedo decirlo y la interpretación que se sostiene puramente a nivel de la palabra no hace mas que inflar el sentido, la disciplina de la lectura apunta a la materialidad de la escritura”. (Miller J. A., Leer un síntoma, 2012)

El discurso del analizante recorre cada circuito entre sus idas y vueltas, giran en redondo, ya que el sujeto, es tórico, la pulsión se desliza por orificios y circuitos. El hecho de que el analista debe comprometerse en el mayor silencio posible, es para que este discurso, en principio no sea una conversación, que no sea un “de a dos”, porque estamos en busca de la apalabra, la que no se encuentra en un diálogo de a dos, se encuentra en el monólogo “la apalabra es aquello en lo que se convierte la palabra cuando está dominada por la pulsión, y cuando no asegura la comunicación sino el goce” (La fuga del sentido, 2012, p. 151), en el maravilloso ejercicio del hablar y encontrarse con esas palabras, con ese lenguaje que es traumático en sí mismo. Este ejercicio del silencio, lo localizo como la regla fundamental de la interpretación en sí, sin olvidar el efecto que tiene en una sociedad que presiona constantemente para que todo se comunique, todo se informe, se muestre, guardar silencio sería una novedad, Byung-Chul Han, en “La desaparición de los rituales”, desarrolla la idea de que la lógica actual se sostiene sobre una presión a comunicar, pero sobre una comunicación plana, no profunda: “Como no podemos guardar silencio, tenemos que comunicarnos. O no podemos guardar silencio porque estamos sometidos a la presión para comunicar, a la presión para producir” (Byung-Chul, 2020) La inclusión de las redes sociales trajo una dinámica en la comunicación asombrosa. La temporalidad de las noticias es rapidísima, la conectividad global es inigualable, y esto da, en consecuencia, mayor libertad al lector, pero la calidad de la fuente de noticias suele ser relativa. Se visualiza la presión para comunicar, tanto del mundo exterior, como interior, revelando para los usuarios, lo insoportable del prójimo. No hay límites, y la opinión del otro resulta avasallante. Frente a este contexto, entrar en análisis, es poder utilizar una comunicación con otras coordenadas, es un lugar donde uno empieza a encontrarse con lo que su pulsión le comunica, en donde el analista está en posición más que de escuchar, de leer según nos dice Miller en “leer un síntoma”: “La lectura, el saber leer, consiste en mantener a distancia la palabra y el sentido que ella vehiculiza a partir de la escritura como fuera de sentido, como Anzeichen, como letra, a partir de su materialidad. Mientras que la palabra es siempre espiritual si puedo decirlo y la interpretación que se sostiene puramente a nivel de la palabra no hace mas que inflar el sentido, la disciplina de la lectura apunta a la materialidad de la escritura”. (Miller J. A., Leer un síntoma, 2012)

El conflicto en el que entramos, es según Miller, que: “Si no hay diálogo, no hay interpretación” (La fuga del sentido, 2012, p. 156) la interpretación ocupa en este lugar, la presencia de un límite, “Me parece muy iluminante decir que la interpretación hace límite” (Miller, 2012, pág. 156), habría que ponerle un límite al monólogo autista del goce.

La interpretación, no es sencilla de definirla, porque además de que su definición fue fluctuando con el pasar de la obra de Lacan, se le agrega el ingrediente subjetivo que cada analista soporta. Según Miller, se podrían dividir en tres etapas diferentes de la teoría de la interpretación: una primera etapa que se enmarca en el escrito de “Función y campo de la palabra y del lenguaje…”, la segunda etapa sería alrededor del Seminario 11 y por último una tercera etapa a partir del Seminario Aún.

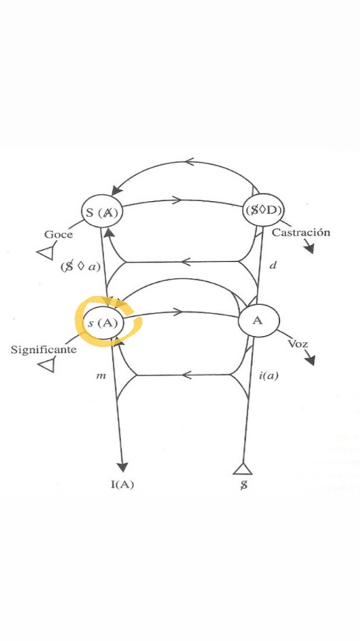

Para interrogarnos sobre el concepto de la interpretación en psicoanálisis, tenemos que cuestionarnos en principio qué concepto de inconsciente manejamos. En el primer tiempo, según Miller, el inconsciente y la interpretación son equivalentes, en el sentido de que el inconsciente es interpretable: “El inconsciente freudiano, lo que Freud descubrió y a lo que le dio el nombre de inconsciente, se define por el hecho de ser interpretable” (Miller, 2012, pág. 244), y Lacan define a la interpretación como una “puntuación” (Miller, 2012, pág. 248). El inconsciente representa una opacidad en la historia, la puntuación lograría liberar un sentido retenido, aprisionado. La interpretación permitiría encontrarle a un determinado significante, su significado generando una retroacción significativa en el presente.  En esta primera etapa se encontraría la tesis de que “el inconsciente está estructurado como una palabra, es decir, está estructurado como una palabra dirigida al Otro” (Miller, 2012, pág. 249), y por otra parte comenta Miller, que el deseo inconsciente mismo se concibe como un deseo al Otro, deseo de ser reconocido por el Otro, donde habría un Otro primordial, siendo el lenguaje mismo el que encarna esta existencia primordial. Entonces se le sumaría a la interpretación, la liberación de un sentido aprisionado, más el hecho del reconocimiento del sujeto como tal. La interpretación en este punto, juega en un movimiento sobre el primer escalafón del grafo del deseo, en tanto la puntuación permitiría liberar un sentido, entonces se localizaría precisamente en el redondel s(A), lo que Lacan define como el significado proveniente del Otro. Al dirigirse la interpretación, a ese punto del esquema, el efecto consiguiente, es un trabajo con el significante, esclarecedor. El inconsciente en ese punto comienza a elaborar lo opaco de su historia, y creería que esta primera etapa como se dice, de la interpretación, podría condecirse con la primera etapa de un análisis. No lo localizaría como una etapa descartable, sino con la etapa de la formalización del lazo analista/analizante.

En esta primera etapa se encontraría la tesis de que “el inconsciente está estructurado como una palabra, es decir, está estructurado como una palabra dirigida al Otro” (Miller, 2012, pág. 249), y por otra parte comenta Miller, que el deseo inconsciente mismo se concibe como un deseo al Otro, deseo de ser reconocido por el Otro, donde habría un Otro primordial, siendo el lenguaje mismo el que encarna esta existencia primordial. Entonces se le sumaría a la interpretación, la liberación de un sentido aprisionado, más el hecho del reconocimiento del sujeto como tal. La interpretación en este punto, juega en un movimiento sobre el primer escalafón del grafo del deseo, en tanto la puntuación permitiría liberar un sentido, entonces se localizaría precisamente en el redondel s(A), lo que Lacan define como el significado proveniente del Otro. Al dirigirse la interpretación, a ese punto del esquema, el efecto consiguiente, es un trabajo con el significante, esclarecedor. El inconsciente en ese punto comienza a elaborar lo opaco de su historia, y creería que esta primera etapa como se dice, de la interpretación, podría condecirse con la primera etapa de un análisis. No lo localizaría como una etapa descartable, sino con la etapa de la formalización del lazo analista/analizante.

El segundo tiempo, el inconsciente no es más equivalente a la interpretación, hace su entrada magistral la pulsión, se introduce la sexualidad. La sexualidad interfiere entre lo reprimido y la interpretación: “En el fondo, cuando escribe la sexualidad en el intervalo, y en la medida en que según Freud esta sexualidad no se realiza nunca sino por la operación de las pulsiones parciales, entonces introduce en este intervalo la relación con el objeto de la pulsión, la relación con el objeto a que viene allí a interferir en lo que sería la interpretación ideal. Algo del goce interfiere en la interpretación”. Si quisiéramos seguir este momento de Lacan en el grafo, no podríamos del todo plasmarlo debido a que nos falta el objeto a en él.

El objeto a por su parte también, según Miller, es un concepto que atravesó tres etapas, en un principio era del orden de lo imaginario, en un segundo tiempo fue real y por último, retomando el Seminario Aún, es un semblante (Miller, 2012, pág. 299). En el paralelismo del tiempo entre los conceptos de inconsciente, interpretación y objeto a, entraríamos en este tiempo con un objeto a que tiene el peso de ser real, y en esta apertura y cierre del inconsciente, el objeto a hace interferencia. Es un tiempo lógico fundamental en nuestra práctica, pensar que el inconsciente tiene una apertura, y que en consecuencia del objeto a en tanto relacionado con la sexualidad, tiene como efecto el momento del cierre del inconsciente.

De acuerdo con estos desarrollos teóricos, uno podría llevar adelante diferentes hipótesis como, por ejemplo, el tiempo en el que el inconsciente permanece abierto se condice con la estructura que el sujeto tenga. Podría hipotetizarse que, en una psicosis, el tiempo de apertura del inconsciente es mayor, y puede permanecer mucho tiempo justo antes de que se cierre, en ese momento en el que se siente el peso de la sexualidad, eso que es insoportable, que en una neurosis llevaría a cerrar el inconsciente, en la psicosis podría permanecer abierto, toca el límite entre la vida y la muerte, ese límite en donde la muerte se desea más que la vida, no es algo que no pueda suceder en la neurosis, sino que la forma en la que se vive, según lo que uno lee en los discursos, es que esta apertura del inconsciente, en una neurosis es de una forma más metaforizada, en la psicosis se podría un poco sentir más el peso del objeto a, allí presente. Entonces este cierre es en algún punto, un mecanismo más de defensa frente a lo real.

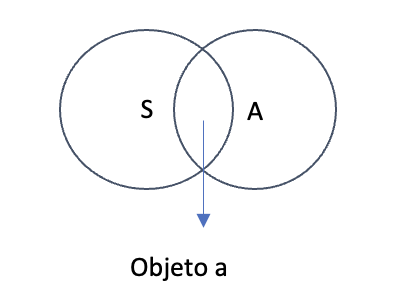

El inconsciente tendría una conjunción esencial con la pulsión, en este tiempo se intenta integrar en el inconsciente al goce, al objeto a, a la pulsión: “Lacan […] llama inconsciente al corte mismo que late entre esos dos círculos, y tanto como cuando hay apertura y desciframiento como cuando hay cierre, separación y surgimiento del objeto a, llama inconsciente a la apertura y el cierre, la conjunción de este espacio interpretativo y este espacio donde viene a escribirse el término obturador” (Miller, 2012, p. 258)

El tercer tiempo se lo localiza a partir del Seminario Aún, en donde el nivel de la pulsión sólo se habla de pulsiones parciales, solo hay relaciones con el objeto, no hay relación con el Otro, no hay Otro. Los aparatos del goce vienen a ocupar el lugar de lo primordial, lo primero.

Con respecto al concepto de inconsciente y de la interpretación, aquí se parte del “querer gozar”, se parte del lugar conflictivo de la interposición del objeto a: “[…] hay un querer decir, pero se trata de dar cuenta de ello a partir del querer gozar” (Miller, 2012, p. 259) En esta última etapa hay un movimiento de coordenadas, en un principio el objeto a parecería representar la sustancia del Otro, pero finalmente es un semblante más, como el Otro, en definitiva “una especie de real que entonces se vuelve primordial, y que es este goce que sostiene y que al mismo tiempo está velado por el objeto a y por el Otro con mayúscula”

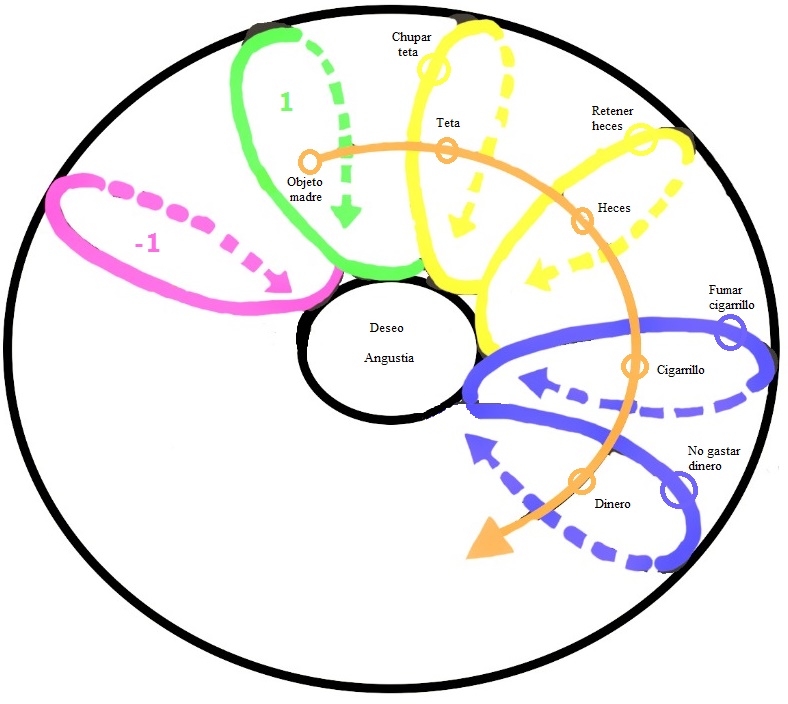

Miller distingue el comienzo de Lacan con su primera teorización de que el sujeto le habla al Otro, para contrastarlo con su etapa final, en la que el Otro en realidad sería el sujeto hablándose a sí mismo a través del Otro, el Otro habla de acuerdo al fantasma del sujeto con la finalidad de ingresar en el circuito de la pulsión, “escuchamos siempre lo que queremos escuchar” La forma más clara en la que se puede entender este desarrollo, desde mi perspectiva, sería en la figura topológica del toro. En esta figura, encontramos en la flecha naranja, el objeto del deseo de acuerdo al Seminario 9, o según la última enseñanza, en el Seminario 24, sería el deseo mismo. En la otra flecha que se puede decir, sería la que tiene aspecto ondulado, la de varios colores, encontramos la demanda. En trabajos anteriores he desarrollado un ejemplo de como se podría percibir en un Sujeto el circuito de la pulsión:

Miller distingue el comienzo de Lacan con su primera teorización de que el sujeto le habla al Otro, para contrastarlo con su etapa final, en la que el Otro en realidad sería el sujeto hablándose a sí mismo a través del Otro, el Otro habla de acuerdo al fantasma del sujeto con la finalidad de ingresar en el circuito de la pulsión, “escuchamos siempre lo que queremos escuchar” La forma más clara en la que se puede entender este desarrollo, desde mi perspectiva, sería en la figura topológica del toro. En esta figura, encontramos en la flecha naranja, el objeto del deseo de acuerdo al Seminario 9, o según la última enseñanza, en el Seminario 24, sería el deseo mismo. En la otra flecha que se puede decir, sería la que tiene aspecto ondulado, la de varios colores, encontramos la demanda. En trabajos anteriores he desarrollado un ejemplo de como se podría percibir en un Sujeto el circuito de la pulsión:

En el Seminario 11, el principio de placer genera una homeostasis y la pulsión es un exceso, es un forzamiento a este sistema, en cambio en el Seminario 20 la pulsión obtiene siempre su satisfacción, según Miller: “[…]no impide que la pulsión sea profundamente representable como un circuito, y por ello hay satisfacción. La pulsión es un circuito, y por ello hay satisfacción” (Miller, 2012, p. 261)

Miller localiza dos coordenadas del sujeto, una es la relación con el objeto, y la otra sería el Otro en tanto relación del sujeto con el significante. Con respecto a la coordenada significante, el trabajo de la interpretación está íntimamente relacionada con la identificación, o mejor dicho, se trata de ir en la dirección de la desidentificación: “el sujeto debe ser liberado del significante que lo identifica […] (Miller, 2012, p. 265) la interpretación apunta esencialmente al vacío del sujeto fuera de las identificaciones” Nos dice, inclusive que la nominación de la identificación es un recurso mismo de la interpretación cuando se trata de esta coordenada. También se la puede definir “interpretación significante”, en donde la interpretación con efecto de metáfora cambiaría el punto de basta del sujeto, llegando a una nueva conclusión del analizante, y por otro lado el efecto metonímico haciendo una alusión entre líneas sobre el deseo o el síntoma (Miller, 2012, p. 264).

Por otra parte, la coordenada de la relación con el objeto, es donde se pone en juego la interpretación de la que quiere hablar Miller, él la denomina “interpretación reformulada” (Miller, 2012, p. 262) En este registro en donde el “Otro se reduce al objeto a, lo que quiere decir que el Otro no existe en el nivel del goce sino a partir de una ilusión como semblante específico” (Miller, 2012, p. 264) En el grafo del deseo desarrollado por Lacan, el A está presente, pero en el Toro y en el nudo de Borromeo, no aparece el Otro, aparece el objeto a. Es decir, el Toro y el nudo de Borromeo, son formalizaciones en donde se puede trabajar la coordenada de la relación con el objeto, en donde encontramos el nivel del goce, de la pulsión, en donde se podría pensar un más allá de la interpretación significante. Aquí la interpretación ya no se dirige a la desidentificación, sino a la caída del objeto a (Miller, 2012, p. 271).

Pensarla a la interpretación dentro de esta coordenada, la de la relación con el objeto, implicaría pensar un esquema de comunicación diferente al que uno suele conocer que es la comunicación que implique “un Otro”. Miller arroja la hipótesis de un inconsciente intérprete, del cual habría una equivalencia entre el inconsciente y la interpretación: “Qué simple es esto! ¡Qué conocido resulta! ¿Por qué la conclusión que se inscribe con estos dichos ha tardado entonces en aparecer a la luz del día -a saber, que la interpretación no es otra cosa que el inconsciente, que la interpretación es el inconsciente mismo?” (Miller J. A., 1996) En este esquema de comunicación pulsional, en el que la interpretación estaría dada en principio por el inconsciente, la interpretación analítica viniendo en segundo lugar, teniendo siempre presente que el sentido alimenta el síntoma, y que por otra parte el silencio tampoco es la interpretación en sí, Miller nos habla de un corte justo antes de que el bucle se cierre: “O bien la sesión analítica es una unidad a-semántica que reconduce al sujeto a la opacidad de su goce. Ello supone que antes de ser cerrada en bucle sea cortada”. (Miller J. A., « L’envers de l’interprétation », 1996) Y en este punto podríamos unir el segundo tiempo del inconsciente, el que desarrollamos con el tiempo lógico en el que se cierra el inconsciente, en ese movimiento de apertura y cierre, junto al bucle que encontramos en el toro que se corresponde con la demanda, la cual está vinculada con la pulsión. El corte de sesión como una de las interpretaciones que rigen en esta coordenada del sujeto: “Es por eso que la práctica postinterpretativa, que de hecho toma cada día el relevo de la interpretación, se sitúa no con la puntuación sino con el corte” (Miller J. A., « L’envers de l’interprétation », 1996) El corte, estaría entonces dirigido a ese momento en el que se asoma el objeto a, en tanto es el que genera el cierre de la pulsación del inconsciente. Un corte que además busca la separación entre S1 y S2, siendo en este sentido, el Toro, la figura por excelencia para poder repensar la clínica de la interpretación.

Bibliografía

Miller, J.-A. (2012). La fuga del sentido. Buenos Aires: Paidós.

Byung-Chul, H. (2020). La desaparición de los rituales. Buenos Aires: Herder.

Miller, J. A. (1996). « L’envers de l’interprétation ». La cause freudienne, número 32.

Miller, J. A. (2012). Leer un síntoma. Lacaniana 12.