Lo social desde la topología lacaniana

Lacan, Freud, Judith Butler, Žižek

Auteure: Andrea Moro

Lo social desde la topología lacaniana.

“Los términos y conceptos acuñados por él (Jacques Lacan), son definitivamente relevantes para la forma en que se constituyen las identidades en las sociedades capitalistas contemporáneas, en las que entender qué y cómo deseamos parece ser el camino a la verdad sobre nosotros mismos (Pasqualini, 2016, pág. 227)”

Dentro de las corrientes psicoanalíticas, Lacan definió al individuo en un primer tiempo como un sujeto, la persona es un sujeto, está sujetada a algo, “Creemos que decimos lo que queremos, pero es lo que han querido los otros, más específicamente nuestra familia, que nos habla” (Lacan, El Seminario. Libro 23. El sinthome, 2006, pág. 160). El individuo está sujetado a un discurso, está atravesado por lalengua, y el inconsciente actúa de acuerdo a la relación que tiene este sujeto con el discurso (sin olvidar que hay sujetos que estan por fuera del discurso). Finalmente Lacan lo terminó llamando al sujeto: parlêtre, en “Joyce el síntoma” él nos dice, “…el hombre tiene un cuerpo, o sea que habla con su cuerpo, dicho de otro modo, que parlêtre por naturaleza” (Lacan, Otros Escritos. Joyce el síntoma, 2015). Es decir, que además el inconsciente tiene formas de aparecer y dar señales. Las formaciones del inconsciente son los sueños, los chistes, los lapsus, pero también los síntomas corporales se traducen en una forma de comunicarse. Ésta es justamente la razón por la que se podría pensar que el psicoanalisis no desaparecerá, más ahora hay una gran cantidad de pacientes demandando comenzar un analisis debido al interminable número de estudios médicos realizados con resultados “normales”, aquellos en los que el organismo indica que todo estaría funcionando bien, es ahí cuando la ciencia médica no tiene más respuestas para dar, terminan por entender que hay algo, que no saben cómo abordar, antes en la época de Freud se las llamaba histéricas , ahora se ven los famosos “ataques de pánico”, entre tantos otros síntomas corporales. Por más de que el sujeto se resista, el cuerpo lo lleva al consultorio de un analista.

Cuando se analiza a un sujeto, se analiza el contexto y cuales fueron las personas que marcaron su forma de ser, por este motivo, volviendo a la cita de Mauro Pasqualini, el primer deseo que experimenta un sujeto, es el deseo de otro, más precisamente según Lacan, el deseo del Otro. La primer imagen con la que un bebé se identifica, es la imagen que un determinado Otro le brinda con las palabras que lo define. Entonces, ¡el psicoanalisis es un hecho social! Hago hincapié en este punto por la razón de que no se debe creer que el psicoanalisis se circunscribe solamente a una visión recortada de la realidad como indicaba Gino Remani[1] en el libro de Erich Fromm acerca de su interpretación sobre la teoría freudiana.

Por otra parte, hay un terrible revuelo con el hecho de que pareciera que el psicoanalisis culparía a los padres de todo lo que le pasa al niño. Es cierto, el niño es efecto de la familia en la que nace, pero tiene gran parte activa en la que él toma su protagonismo, Miller en “El ultimísimo Lacan” nos hablaba de este tema: “Vemos la distancia que Lacan toma con el fantasma de la estructura. El fantasma de la estructura implica explícitamente que el lenguaje ya está presente: no se pone el acento en el aprendizaje. Por el contrarior, en la ultimísima enseñanza de Lacan se acentúa el tejido del aprendiz, por así decir.” (Miller, 2013, pág. 190) El psicoanálisis se ocupa del componente fundamental en el sujeto en el cual él es protagonista. Si bien el proceso de identificaciones es un proceso complejo, una dialéctica en la que la contingencia marcaría finalmente los puntos nodales, el trabajo analítico está destinado a darle una clarificación al analizante, que apunta a percibir la responsabilidad que él tiene en todo aquel contexto.

El psicoanalisis no restringió a la cultura solamente a la cuestión represiva, Erich Fromm consideró que la teoría de Freud sólo tomaba a la cultura y a la sociedad como represiva: “la sociedad no ejerce solamente una función de represión —aunque no deja de tenerla, sino que posee también una función creadora. La naturaleza del hombre, sus pasiones y angustias son un producto cultural […]” (Fromm, 2008, pág. 37) [2] Es muy llamativo la afirmación de Fromm al respecto, hay numerosas ocasiones en las que Freud define a la sociedad, a la cultura de forma positiva, una de las tantas lo podemos localizar en “Malestar en la cultura”: “la palabra «cultura» designa toda la suma de operaciones y normas que distancian nuestra vida de la de nuestros antepasados animales, y que sirven a dos fines: la protección del ser humano frente a la naturaleza y la regulación de los vínculos recíprocos entre los hombres.” (Freud, 1992, pág. 88)[3] Por ésta misma razón, en el Porvenir de una Ilusión, en el apartado III dice: “Pero, ¡cuan impensable, cuan miope en todo caso aspirar a una cancelación de la cultura! Sólo quedaría el estado de naturaleza, que es mucho más difícil de soportar.” (Freud, 1992, pág. 15)

Lacan por su parte representó al sujeto en el toro. Ésta figura topológica muestra la dialéctica con la que el sujeto funciona, o intenta funcionar. En la clase 12 del Seminario 9 retoma lo que ya en el discurso de Roma había anticipado: la estructura del sujeto es como la de un anillo. Siendo lo que nos diferencia a los que estudiamos psicoanálisis de otras corrientes, es que no vemos al sujeto como una esfera, como quisiera la ciencia, con un adentro y afuera bien delimitado, una armoniosa esfera.

retoma lo que ya en el discurso de Roma había anticipado: la estructura del sujeto es como la de un anillo. Siendo lo que nos diferencia a los que estudiamos psicoanálisis de otras corrientes, es que no vemos al sujeto como una esfera, como quisiera la ciencia, con un adentro y afuera bien delimitado, una armoniosa esfera.

Lacan saca a relucir el toro para dar cuenta cómo se debe tomar al sujeto en su decir: el sujeto tiene forma de toro, y ya en el año 1953 habla de esta particularidad acerca de que el adentro y el afuera están unidos. Esto es lo mismo a lo que alude en su Seminario 24 al decir que el sujeto es un toro garrote, haciendo un juego entre “toriques” y “triques”. Esta figura es elegida por una de sus características más importantes, la de no tener borde. Está íntimamente dirigido a expresar esto que en algún punto es un poco incómodo: no hay forma de definir un adentro y afuera, en donde uno se pregunta ¿hasta dónde uno es el deseo del Otro o el deseo propio?.

Para simplificar un poco este desarrollo, podría decirse que en esta figura topológica se ve de forma muy clara cómo una persona tiene una contradicción entre su discurso y su forma de actuar. Es decir, cuando decimos que el toro localiza la demanda y el objeto del deseo en su discurso nos referimos a:

- Ambas giran alrededor de un vacío.

- A su vez, ambas no se tocan.

- Uno repite constantemente las primeras satisfacciones que tuvo en su infancia. Queda anclado en una escena y no puede parar de repetirla.

- Uno no es consciente de que lo hace.

- Este circuito genera sufrimiento.

- El objeto del deseo no es lo mismo que el deseo.

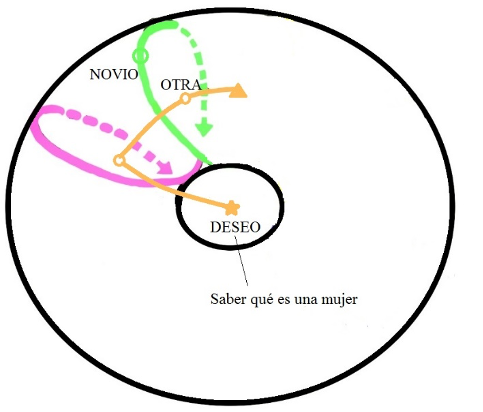

Un ejemplo clínico de esto es lo que decido llamar el síntoma histérico, el cual desde mi experiencia clínica sólo pertenece a una parte del análisis. Así es como podríamos pensar en un toro, el circuito de dicho síntoma:

Pensando que es una paciente mujer llamada X. Ella dice que quiere tener novio, demanda tenerlo, le pide a su compañero formalizar la relación, “ser novios”. Al poco tiempo, por más de que la relación es excelente, comienza a hacer una investigación en las redes sociales que tiene la exnovia del muchacho, además busca qué conversaciones tiene este hombre en su celular, descubre que habla con su ex, esto desata una escena de celos y mucho sufrimiento. Este círculo vicioso X lo repite una y otra vez, ella piensa que el objeto del deseo es su novio, pero su demanda demuestra que su objeto del deseo es la exnovia, y el elemento aún más reprimido es que aquella mujer, es alguien admirada en algún punto, es aquella que tendría la respuesta a la pregunta ¿qué es ser una mujer?

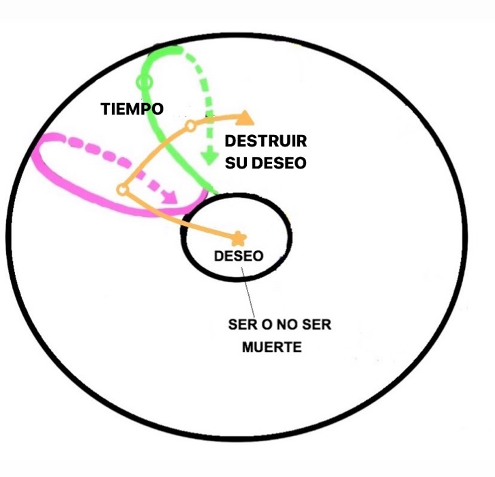

Si pensáramos en un ejemplo de algún paciente obsesivo, se podría decir que uno de los rasgos de su comportamiento sería esta necesidad que tienen algunos obsesivos de responder constantemente a estar en todos lados para finalmente no estar en ningún lado. Pongamos como ejemplo el paciente Y. Él dice no poder hacer nunca lo que realmente quiere porque tiene que responder a todas las necesidades de los demás. Él demanda siempre poder tener más tiempo para poder hacer lo que realmente él desea, el circuito por el que lo lleva adelante es la queja. Es curioso porque en esta oportunidad la demanda es dirigida no necesariamente a una persona sino al gran Otro imaginario que se crea el obsesivo para pelear en su cabeza. Todo el día la queja, en ella demanda tener más tiempo para él mismo, pero lo cierto es que se ocupa de llenar su agenda con las miles de actividades respondiendo al deseo de todos sus amigos. Ésta es una de las contradicciones más visibles en el circuito obsesivo, en donde el deseo es una gran incógnita porque se mantiene ocupado buscando no tener un momento para hacer algo que realmente quiere. Se pasa tanto tiempo desviando la atención de su deseo lo que finalmente terminan desconociendolo por completo.

Ahora bien, una posible pregunta sería si en la sociedad se puede visualizar el mismo movimiento circular que sucede con el deseo en un sujeto. Una muy buena forma de pensar en cómo deseamos como sociedad y como individuo se plasma con mayor vigor en situaciones de crisis como es la pandemia mundial de COVID-19. Es cierto que las sociedades anteriormente estaban regidas por la represión del deseo, el somentimiento como medio de poder. Los esteriotipos de mujer y hombre estaban muy zanjados en un modelo a seguir, cualquier detalle por fuera de estos modelos era fuertemente discriminado y segregado. La sociedad le exigía tanto a la mujer como al hombre una forma de actuar.

Bueno esto ha quedado en suspenso, me refiero a que las nuevas generaciones se mueven con un tiempo transformado, pero aún se encuentran este tipo de discriminaciones. En una sociedad conviven diferentes tiempos de formas de pensar, varias generaciones y esto genera un choque muy fuerte, la distancia que hay entre un adolescente y las generaciones más antiguas son cada vez más grandes. Una de las formas de notarlo es por ejemplo en las consecuencias que la pandemia del corona virus está generando en las sociedades. Judith Butler en la revista Ñ, da testimonio de lo que está sucediendo en Estados Unidos: “En EE.UU. vemos cómo la comunidad afroamericana sufre muchas más muertes que los blancos. Esas muertes reflejan desigualdades sociales y económicas de larga data” (Keve, 2020, pág. 10), por un lado la discriminación racista, por el otro lado la discriminación a las personas “trans” en otros países empiezan a perder derechos, como así también la atención médica a las mujeres que quieren abortar: “Hemos visto en algunos países que la crisis de atención médica ha llevado la suspensión de los derechos al aborto y a la atención médica trans. En Hungría, Viktor Orban se ha autoconcedido poderes extraordinarios. Pero no sólo eso. Allí se han denegado los derechos legales trans, y algo similar está sucediendo en Polonia. Tanto en Perú como en Panamá existe un sistema escalonado para que las mujeres salgan de la casa un día y los hombres otro, y las personas trans han sido arrestadas por salir el día designado para su género legítimamente asumido”.

Sin embargo, las exigencias de la sociedad capitalista, podría decirse que son otras. Desde mi particular perspectiva, las exigencias no desaparecen, sino que cambian. Hoy la exigencia parecería que no distingue en el sexo, da igual, si es hombre o mujer. Ambos deben ser proactivos, jóvenes, exitosos, fitnes, flexibles, inteligentes, competitivos y finalmente tener siempre los dispositivos electrónicos actualizados, en su última versión. Una de las versiones más interesantes de contrastar es la idea que se tenía antes sobre el trabajo, el que debía ocupar la mayor parte del día, la idea del sacrificio. Hoy se encuentra el anhelo en los jóvenes de tener un trabajo que no requiera mucho esfuerzo y dé como consecuencia mucho dinero. Es decir, la ilusión es trabajar menos tiempo, pero lo cierto es que con la modalidad de home-office, y la inclusión del celular a la vida humana, el cronómetro ha desaparecido, se ha evanescido el límite entre el trabajo y el hogar. Los empleados están atravesando una explotación sin restricción. Todo horario y cualquier día es momento de trabajar. Por esta razón, y en consecuencia de la pandemia del corona virus, la mayoría de las empresas se vieron obligadas a implementar de forma masiva este llamado teletrabajo, desde el hogar de cada persona.

Slavoj Žižek en su libro “El sublime objeto de la ideología” intentando interpretar la sociedad desde una mirada psicoanalítica, toma por ejemplo, el recorrido teórico de Marx. Dennota como Marx localiza el efecto de identificación que hay entre los hombres, cómo el deseo parte de otro: “En cierto modo, con el hombre sucede lo mismo que con la mercancía. Como no viene al mundo con un espejo en la mano, ni tampoco afirmando, como el filósofo fichteano, “yo soy yo”, el hombre se ve reflejado primero sólo en otro hombre” (Marx, 2000) (Žižek, 2003, pág. 50). La mercancía toma un valor importante en la teoría del marxismo, ya que la fuerza de trabajo pasa a ser una mercancía. Según Žižek, el asunto no es encontrar un núcleo oculto de la mercancía sino la importancia radica en el hecho de responder a la pregunta: ¿Por qué el trabajo asumió la forma del valor de una mercancía? Comparándolo desde el psicoanálisis con los sueños, la pregunta a responder es: ¿Por qué este contenido se ha transformado en un sueño? Uno podría aventurarse a soslayar la idea de que lo insoportable de saber debe mutar en cierto aspecto para poder comunicarse.

Žižek, tomando a Marx plantea que la revelación del misterio que esconden estos mecanismos, no son en sí la solución al conflicto: “No basta con reducir la forma a la esencia, al núcleo oculto, hemos de examinar también el proceso -homólogo al trabajo del sueño– mediante el cual el contenido encubierto asume esa forma” (Žižek, pág. 40) Él considera que hay un mecanismo clave para la

comprensión de los fenómenos del hombre que se pueden traducir tanto en la economía, como en lo singular de cada persona, identificándose además con la tesis planteada por Sohn-Rethel: “el análisis formal de la mercancía es el que tiene la clave, no sólo de la crítica a la economía política, sino también a la explicación histórica del modo de pensar abstracto y conceptual y de la división de trabajo en intelectual y manual que nació con la mercancía” (2003, pág. 41)

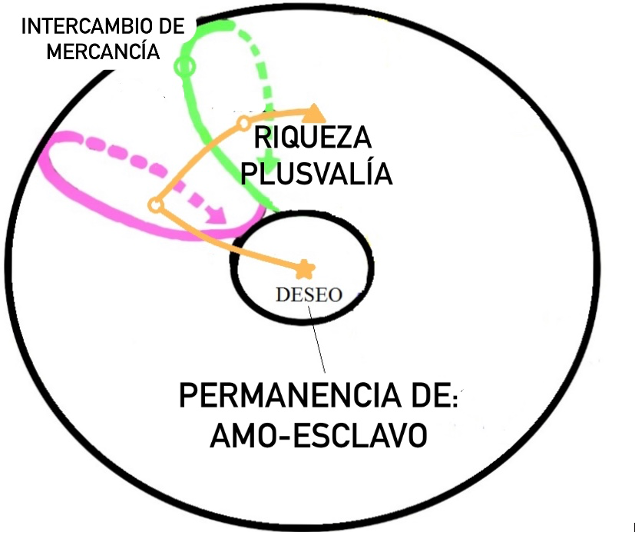

Ésta dialéctica nos encuentra siempre con una contradicción nodal, que en un sujeto es la diferencia que hay entre lo que uno dice que quiere, lo que actúa-hace, y lo que realmente quiere. Son tres dimensiones que se pueden representar en la figura topológica del toro. Si intentamos llevarlo al desarrollo teórico que nos acerca Slavoj Žižek, podríamos ubicar al intercambio de mercancías en el lugar de la demanda, el capitalista demanda vender y comprar mercancía, demanda tener cada vez más. Este intercambio de mercancías tiene de por sí un desconocimiento intrínseco: “Lo que los propietarios de mercancías hacen en una relación de intercambio es solipsismo práctico, independientemente de lo que piensan o dicen acerca de él” Es decir, el capitalista, en el acto que ejerce a la hora de intercambiar las mercancías, produce efectos a su alrededor, efectos sociales de los cuales no es consciente, es la frase famosa de Marx de su libro el Capital: “ellos no lo saben, pero lo hacen”. En principio según la lógica que desarrolan estos autores, el capitalista no es conciente que en su acto de distribución de ganancias, los obreros sólo ganan un sueldo que les permite subsistir, alimentarse, en el mejor de los casos. Siguiendo una pirámide en la que los que se encuentran arriba, consolidan cada vez más riqueza. Esto, que en la jerga liberal, es la libertad económica que tiene una sociedad del “libre intercambio” de mercancías, es en realidad para Marx y Rethel, el desplazamiento social de la esclavitud que se deslizó del feudalismo al capitalistmo: “Marx indica, relaciones de dominio y servidumbre, es decir, la relacion de Señorío y Servidumbre en un sentido hegeliano; y es como si la retirada del Amo en el capitalismo fuera sólo un desplazamiento, como si la desfetichización de las relaciones entre los hombres se pagara mediante el surgimiento del fetichismo en las relaciones entre las cosas” (Žižek, 2003, pág. 52). Así como el obsesivo no está al tanto de que el quiere destruir su propio deseo, el capitalsita no sabría que en cada intercambio genera esta desigualdad. Sí está al tanto de que mientras más barato lo consigue, más gana, pero hay una negación al respecto de los efectos que tendría este mecanismo, así lo expresaba Žižek: “Con esta nueva mercancía, el intercambio equivalente se convierte en su propia negación, en la forma misma de la explotacion, de la apropiación del plusvalor” (Žižek, 2003, pág. 48) En este sentido, para este autor, esta verdad reprimida que sería la persistencia del dominio y la servidumbre son aquí un síntoma, que da la apariencia de esta ideología de igualdad.

Para concluir, se podría afirmar que la figura topológica del toro es de gran ayuda para la interpretación de la dialéctica y la demanda en el sujeto que trabaja el psicoanálisis, y que además, podría ser de gran utilidad para analizar diferentes teorías sociológicas y económicas. El presente trabajo es simplemente un esbozo posible, lo importante es comprender, que la ciencia no logra asir en sus grandes estadísticas y estudios, la esencia del hombre. Ya que dicha esencia no entra dentro del cálculo, es del registro de, como diría Heidegger, “lo incalculable”. Tampoco este artículo indica que la solución a los problemas sociales están en la teoría que propone Marx, sino más bien, que hay una verdad en dicha teoría, una verdad que está oculta y es muy difícil de transmitirla, la cual a través de la figura topológica del toro, es posible dilucidarla con mayor claridad. En los tiempos que corren, es imperante no dejar que los grandes relatos se olviden, que al final del camino, somos humanos con sentimientos, no somos un número en un mercado.

Bibliographie

Pasqualini, M. (2016). Psicoanálisis y Teoría social. Inconsciente y sociedad de Freud a Zizek. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Fondo de Cultura.

Lacan, J. (2015). Otros Escritos. Joyce el síntoma. Buenos Aires: Paidós.

Lacan, J. (2006). El Seminario. Libro 23. El sinthome. Buenos Aires: Paidós.

Miller, J. A. (2013). El ultimísimo Lacan. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Paidós.

Keve, C. (23 de 05 MAYO de 2020). Diálogo con Judith Butler. Ñ Revista de Cultura.

Fromm, E. (2008). El miedo a la libertad. Buenos Aires: Paidós.

Freud, S. (1992). El porvenir de una ilusión. Malestar en la cultura y otras obras. (1927-1931) TOMO XXI. Avellaneda. Provincia de Buenos Aires: Amorrortu.

https://www.pagina12.com.ar/272195-comienza-el-tratamiento-del-teletrabajo-en-el-congreso. (2020). Página 12. Obtenido de El País: https://www.pagina12.com.ar/272195-comienza-el-tratamiento-del-teletrabajo-en-el-congreso

Marx, K. (2000). El capital. Buenos Aires: Siglo XXI.

Žižek, S. (2003). El sublime objeto de la ideología. Buenos Aires: Siglo XXI.

[1] “A diferencia de lo que ocurría en Freud, cuyas “aplicaciones” al estudio de los fenómenos sociales se veían seriamente limitadas o deformadas por su perspectiva esencialmente individualista” (Fromm, 2008).

[2] https://ciudadanoaustral.org/biblioteca/04.-Erich-Fromm-El-miedo-a-la-libertad.pdf

[3] https://www.bibliopsi.org/docs/freud/21%20-%20Tomo%20XXI.pdf