Budismo y psicoanalisis

Autora: Andrea Moro

En el presente trabajo se desarrollarán de forma breve algunos recorridos de Lacan con respecto a la noción de “interpretación” desde sus inicios hasta sus últimas teorizaciones. Se propondrá observar un viraje en su concepción, que va desde la primacía de lo simbólico, hacia la búsqueda de una orientación hacia lo real.

La interpretación lacaniana tiene un gran historial dentro de su recorrido teórico.  Dicho concepto/enigma[1] (Miller, 2012, p. 33), puede aplicarse sobre “un tipo de discurso”, es por eso que Jacques Lacan en su Seminario 5 “Las formaciones del inconsciente” año 1957-1958 (Lacan, El seminario de Jacques Lacan. Libro 5, 2008, p. 18) estableció la diferencia entre:

Dicho concepto/enigma[1] (Miller, 2012, p. 33), puede aplicarse sobre “un tipo de discurso”, es por eso que Jacques Lacan en su Seminario 5 “Las formaciones del inconsciente” año 1957-1958 (Lacan, El seminario de Jacques Lacan. Libro 5, 2008, p. 18) estableció la diferencia entre:

- Un discurso de la “realidad”.

- Un discurso / cadena significante.

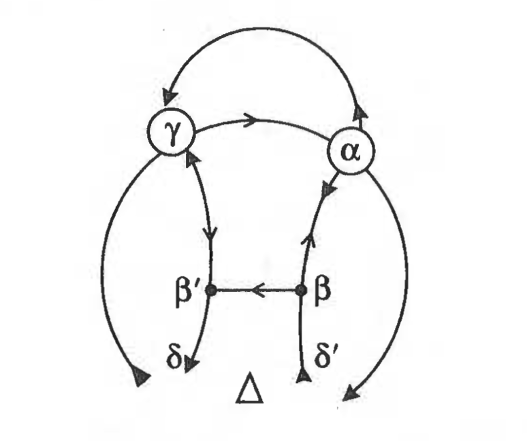

En la “ilustración 1” retomada del mismo seminario, se pueden localizar ambos discursos. El primero es el discurso de la “realidad” (el que tiene ya puntos de referencias y puntos fijos de antemano: d, d’, b, b’, a, g) , el discurso de lo que damos por supuesto, Lacan lo definió de la siguiente manera: “este discurso sólo consiste en una fina mezcla de los ideales admitidos” (Lacan, El seminario de Jacques Lacan. Libro 5, 2008, p. 19). Una persona puede hablar constantemente dentro del discurso corriente y no hacer alusión por ejemplo a su verdadera opinión, puede permanecer en la eterna repetición de lo que escucha como lo admitido por lo social, lo aprendido. El segundo es en el cual el analista puede trabajar, ya que este discurso es permeable a los efectos significantes, descomposición, reinterpretación, resonancia, efectos metafórico y metonímico. Para ser más específicos, la describió de la siguiente forma: “[…] nos representa la cadena significante en tanto que permanece enteramente permeable a los efectos propiamente significantes de la metáfora y de la metonimia, lo cual implica la actualización posible de los efectos significantes en todos los niveles, incluido el nivel fonemático en particular. El elemento fonológico es, en efecto, la base del retruécano, el juego de palabras, etcétera”. (Lacan, El seminario de Jacques Lacan. Libro 5, 2008, p. 18) La distinción entre ambos discursos sirve para localizar con qué trabaja el psicoanalista, ésta es la búsqueda en su labor, “cómo no caer bajo el ronroneo del discurso […]” (Lacan, El seminario de Jacques Lacan. Libro 5, 2008). Según la “ilustración 1”, ese ronroneo se encuentra entre b y b’.

La primera vez que la línea del discurso de la realidad, se cruza con la de la cadena significante propiamente dicha, es en el punto a, llamado por Lacan como el “código”, en este lugar se encuentra el “A”, gran Otro, lo que permite que se pueda hablar y comprender. El segundo encuentro de los dos discursos es el g, llamado como “mensaje”, y es gracias al código que se puede llegar en segundo término al mensaje. “En el mensaje, el sentido nace. La verdad que se ha de anunciar, si hay alguna verdad, está ahí. La mayor parte de las veces no se anuncia ninguna verdad, por la sencilla razón de que, las más de las veces, el discurso no pasa en absoluto a través de la cadena significante, es el puro y simple ronroneo de la repetición, el molinillo de palabras, que pasa en cortocircuito entre b y b’ .” (Lacan, El seminario de Jacques Lacan. Libro 5, 2008, pp. 19,20) En esta época de Lacan, la interpretación buscaba localizar el mensaje, y en su sentido más preciso, una “verdad”, de esto se trataba la experiencia lingüística lacaniana.

Es decir, se tomaba a la interpretación como simbólica. El conflicto con el que se fue encontrando alrededor de la interpretación simbólica, fue alrededor de la imposibilidad de poder cernir lo que se encontraría en el medio del significante y el significado, llamado luego el “goce”. Se pueden encontrar en sus inicios, por ejemplo en “Instancia de la letra en el inconsciente…” del año 1953 la siguiente referencia: “Lo que descubre esta estructura de la cadena significante es la posibilidad que tengo, justamente en la medida en que su lengua me es común con otros sujetos, es decir, en que esa lengua existe, de utilizarla para significar muy otra cosa que lo que ella dice” (Lacan, Escritos 1. La instancia de la letra en el inconsciente, o la razón desde Freud., 2011). Este deslizamiento del sentido hacia otro lugar, es justamente para intentar bordear algo de lo que el goce presenta. Por esto la interpretación comienza a revertir su camino hacia el vacío del significante, hacia una interpretación en el sentido de la letra. En este momento teórico de Lacan, se puede encontrar su afirmación en los años 1964 en donde se embarca hacia un nuevo horizonte: “El objetivo de la interpretación no es tanto el sentido, sino la reducción de los significantes a su sin-sentido para así encontrar los determinantes de toda la conducta del sujeto”. (Lacan, El seminario de Jacques Lacan : libro 11 : los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. – 1a ed. 16a reimp. , 2010)

Hay un giro radical, el conocido recorrido hacia el sin-sentido va en la vía de la letra, y en consecuencia, de lo que nombró Lacan como “la poética”. En la interpretación se van a ver puestos en juego la reducción, pero también la entonación, y la verdad sigue estando en el punto crucial al cual ésta se destina, es por esto que en su Seminario 24, Lacan formaliza con vigor esta noción: “¿La verdad despierta o adormece? Eso depende del tono con el que es dicha […] Si ustedes son psicoanalistas verán que es el forzamiento por donde un psicoanalista puede hacer sonar otra cosa que el sentido. El sentido, es lo que resuena con la ayuda del significante. Pero lo que resuena, eso no llega lejos, es más bien flojo. El sentido, eso tapona. Pero con la ayuda de lo que se llama la escritura poética, ustedes pueden tener la dimensión de lo que podría ser la interpretación analítica” (Lacan, Seminario 24 (1976-1977). “L´insu que sait de l´une-bevue s´aile a mourre” Hacia un significante nuevo: II. La variedad del síntoma. 19 abril 1977, 1977). Entonces la interpretación es la capaz de hacer sonar algo, que busca despertar, que busca desviar hacia otro lugar que no es el que todos conocemos, es algo nuevo, que aparece y sorprende. No es una explicación sobre algo, es una letra, que localiza el goce.

Lacan, ya desde su seminario 18, suelta a la lingüística[2] para pasar a sentar las bases a partir de lo que se conoce como una gran influencia por el budismo[3], por la cultura japonesa y china, por las enseñanzas del Lao-Tse (Lao- Tse significa antiguo maestro). De allí extrae la noción de “vacío” como un elemento dinámico, el vacío indica el origen universal, el cual da lugar a la creación. No da cuenta de la “nada”, sino de un principio que se encuentra potencialmente activo para la creación. La posición del analista se encuentra embebido en muchas enseñanzas del budismo zen, como ser el del silencio, el de no responder a las preguntas a los discípulos (no responder a la demanda), sino más bien dar el espacio a que cada uno pueda buscar sus propias respuestas. La interpretación pensada como una intervención sorpresiva que lleve a un despertar.

Es del budismo Zen y además de autores como Barthes, de quienes Lacan busca intentar llegar a una interpretación que bordee lo real. Una interpretación que logre localizar la letra, en tanto borde entre lo simbólico y lo real. Letra en tanto definida como: “Designamos como letra ese soporte material que el discurso concreto toma del lenguaje” (Lacan, Escritos 1. La instancia de la letra en el inconsciente, o la razón desde Freud., 2011) La interpretación en el sentido de la letra va a estar marcada por el “satori” del budismo Zen, quien Barthes lo describe muy bien en su libro “El imperio de los signos”, de la siguiente manera: “La escritura es, en suma, a su manera, un satori: el satori”(el acontecimiento Zen) es un seísmo más o menos fuerte (en ningún momento solemne) que hace vacilar al conocimiento, al sujeto: realiza un vacío de palabra. Y es también un vacío de palabra lo que constituye la escritura” (Barthes, 2016) Así es como la escritura, la letra, y este tipo de interpretación quedan bajo una misma línea, que Miller nombrará en su libro “el ultimísimo Lacan”, como el “Tiempo Uno”, en donde la “equivocación” daría el paso para que la interpretación se encamine bajo el registro de lo singular.

Para concluir, podría decirse, que desde sus primeros grafos y dibujos, Lacan buscaba llegar al g, al mensaje que portara una verdad. Esta verdad, que como todo pedazo de real, no se la puede decir toda, tiene estructura de ficción y demás definiciones ya conocidas por el autor, es como tantas de las teorizaciones, algo intragable por la máquina de la interpretación (Miller, 2012, p. 20) (término utilizado por Miller para dar cuenta de la dificultad que requiere poder llegar desde la interpretación a tocar lo real). La verdad (aunque tenga varios significados en la obra de Lacan) curiosamente, podemos encontrarla desde sus inicios hasta su final, como aquello hacia a donde apuntaría la interpretación. La interpretación tiene el trabajo de enfrentarse a la siguiente paradoja: “lo Real dice la Verdad pero no habla y es preciso hablar para decir lo que sea” (Lacan, Seminario 24. (1976-1977). “L´insu que sait de l´une-bevue s´aile a mourre” 15 de febrero 1977., 1977), y como sabemos, lo real no habla desde el sentido. Es decir, la interpretación, es actualmente algo que presenta un continuo trabajo, no está del todo acabada, no está del todo definida, está siempre poniendo al analista en posición de crear cada vez a partir del vacío.

[1] Según Miller en su Libro sobre “La fuga del sentido”, Lacan transforma sus conceptos en enigmas. El enigma permite que el sentido no permanezca encerrado en la combinación de un significante/significado. Exhibe el agujero que lo hace consistir como tal, por eso también es honesto ya que no tapona, ni vela el agujero por donde el sentido se fuga. Es un conceptos con agujeros.

[2] “Entonces Lévi-Strauss y algunos otros, Roland Barthes, y nosotros también, haríamos de la lingüística un uso metafórico” (Lacan, El seminario de Jacques Lacan. Libro 18. De un discurso que no fuera del semblante (1971), 2009).

[3] Es importante aclarar que la influencia del budismo en Lacan está desde sus inicios, como por ejemplo, se puede encontrar en su seminario 1 la siguiente referencia: “El maestro interrumpe el silencio con cualquier cosa, un sarcasmo, una patada. Así procede, en la técnica zen, el maestro budista en la búsqueda del sentido. A los alumnos les toca buscar la respuesta a sus propias preguntas” (Lacan, El seminario de Jacques Lacan. Libro 1. Los escritos técnicos de Freud. (1953-1954), 2001, p. 11)